挖掘机史话1:

从达芬奇密码到蒸汽时代

挖掘机大家都不陌生,现在的挖掘机多种多样,品牌林立,可以满足各种不同的需求。那么,挖掘机如何从当年简陋的装置发展成今天这副模样,这等规模的呢。这里,就让笔者梳理一下挖掘机近200年的发展史。

一、挖掘机的诞生

在工业革命之前,人类的各种活动都受制于动力,一些稍大的工程都要消耗大量的人力、畜力和时间。虽然有人设计了复杂的机械装置来试图取代手工劳动,但缺乏有效的动力使其难以发挥作用。直到蒸汽机被发明出来并得到改进,人类进入机器时代,才打开了一扇大规模改造自然的大门。

▶达芬奇就曾设计过不少挖掘土方的机器,这是稍晚于他的威尼斯人设计的草图

随着蒸汽机逐渐普及,英国人斯蒂芬森于1814年发明了蒸汽机车,到1825年,世界上第一条铁路在英国通车。此后,铁路迅速风靡了欧洲各国,大洋彼岸的美国也在1830年有了第一条铁路。不过美国的人力资源不像欧洲那样丰富,特别是在北方,没有黑奴可用。即使在南方,黑奴也多用在更赚钱的棉花种植园里。因此美国比欧洲更迫切需求一种能够代替人力进行铁路建设的机器。

▶威廉▪奥的斯

挖掘机正是在有需求,同时技术上也能实现的背景下应运而生的。1835年,美国费城的铁路工程承包商威廉▪奥的斯(与奥的斯电梯的创始人同一家族)结合工作实际,发明了最早的挖掘机——蒸汽铲,用来修建铁路,并在4年后正式获得专利。

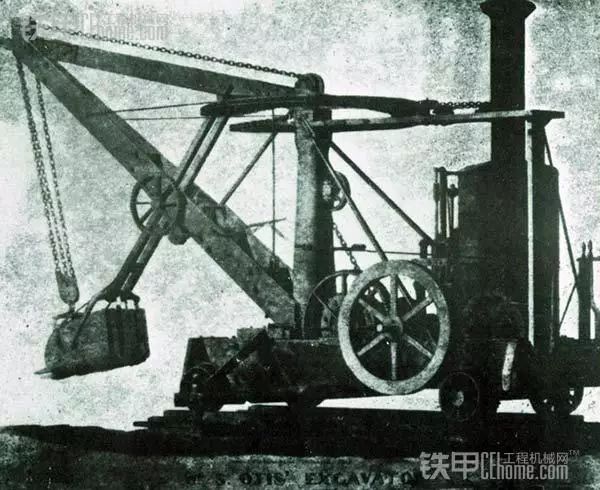

▶奥的斯蒸汽铲

奥的斯蒸汽铲的设计灵感明显来自于起重机,虽然当时现代意义上的起重机与奥的斯的挖掘机几乎同时起步,但起重机的基本原理早在古希腊时期就出现了,倾斜的臂与绷绳组成支架,通过绳索和滑轮(组)来提升重物。但蒸汽铲的动作比简易起重装置要复杂得多,要挖掘土壤需要一个铲斗,铲斗不仅要能够提升,还需要一定的支撑,以及能够伸缩,这样才能切入土壤或退出。另外还要考虑如何卸掉土石以及回转。

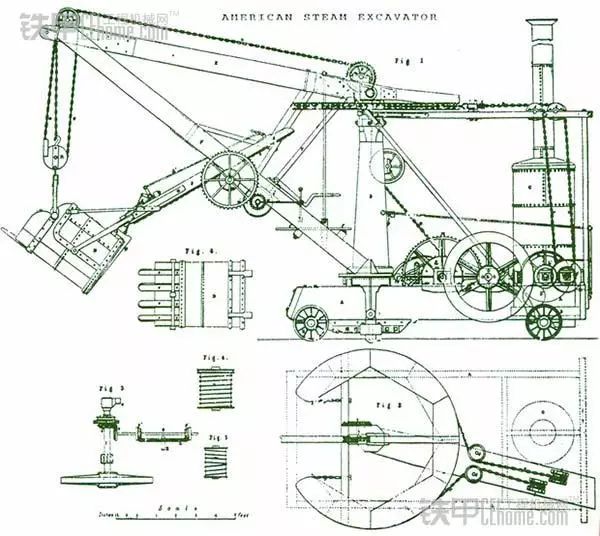

▶奥的斯蒸汽铲的部分图纸

天才的奥的斯设计了底部可以开启的桶形铲斗和连接铲斗的斗杆,斗杆通过鞍式轴承支承在动臂中央的位置,可以绕其转动,并利用齿轮齿条进行伸缩。动臂顶端有滑轮,与铲斗上方的滑轮一起组成滑轮组,使用铁链来提升或放低铲斗。倾斜的动臂与一根垂直的桅杆以及一根近似水平方向的拉杆构成一个三角架并可绕桅杆左右旋转一定角度。

▶后世复原的奥的斯蒸汽铲模型

奥的斯蒸汽铲的工作装置由一台蒸汽机驱动,包括锅炉、水管、汽缸、活塞、连杆、飞轮等机构。传动方面,蒸汽机通过齿轮传动驱动提升卷扬机,控制铁链的收放,进而实现铲斗的升降,而通过离合器接合推压卷扬机,则可以用铁链控制推压齿轮的旋转,实现斗杆伸缩。另外有些动作需要人力,回转靠人力拉动绳索控制桅杆顶部的转盘实现回转,另外铲斗底部的斗门闩也需要人力进行操作。

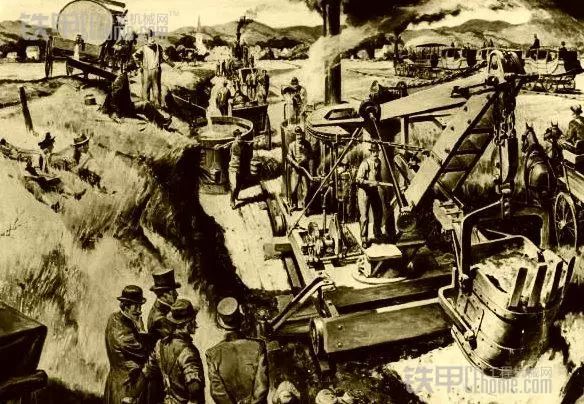

▶反映奥的斯蒸汽铲工作场景的绘画作品

工作装置以及蒸汽机都安装在一辆四轮铁路平车上,不能自主行走,可以在轨道上由人力或畜力推动,工作时垫上轮挡。通过不断挖走前进方向及两侧的土石,并不断延伸铁轨,就能实现铁路的快速建设。由于非常适合铁路工程建设,人们也称之为铁路铲。

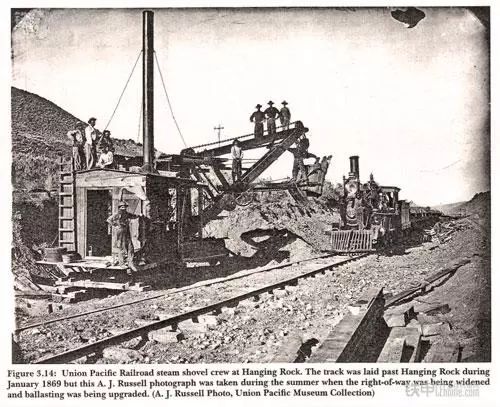

▶1869年联合太平洋铁路公司使用的改进型奥的斯蒸汽铲

无疑,奥的斯蒸汽铲是一项伟大的发明,在那个年代,中国还处在道光年间,而美国还没有开发西部,南方还在大量使用黑奴。它首次实现了用机器来挖掘土石,设计非常成功,在工作装置和传动的部分,基本形式一直沿用到现在。

▶改进型奥的斯蒸汽铲

1837年,第一台奥的斯蒸汽铲“费城”号投入铁路工程的工作,然而遗憾的是奥的斯没等改进自己的设计便在1839年英年早逝,年仅26岁,令人扼腕。由于多方面的因素,奥的斯死后,蒸汽铲的发展陷于停顿,直到20多年后奥的斯遗孀的丈夫查普曼获得专利后才开始重新生产,但产量很少。奥的斯的专利过期后,很多公司进入这一领域,此时各种建设对蒸汽铲的需求也急剧增加,也就是在19世纪70年代以后,蒸汽铲才进入黄金发展期,并不断得到改进。

挖掘机史话2:

蒸汽铲盛极而衰是何原因!

上回说到,蒸汽铲发明之后的发展并不顺利,由于种种历史的原因,没有发挥应有的作用。直到19世纪70年代以后,美国在内战结束后进入工业化大发展的历史新阶段,而蒸汽铲的专利也已过期,众多企业开始进入这个领域,蒸汽铲也进入了黄金发展期。

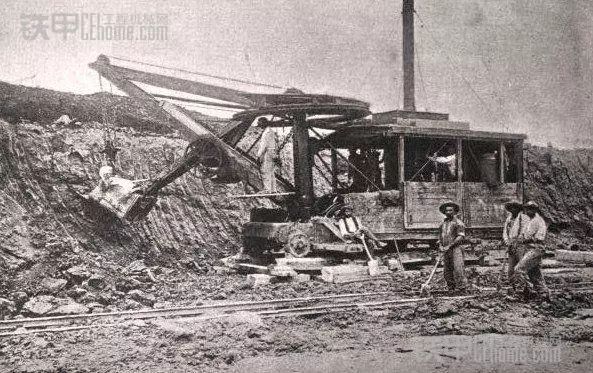

▲马里昂早期的蒸汽铲,已经比奥的斯的设计完善许多

美国的大湖地区由于交通便利,同时盛产煤和铁,又距离经济中心不远,逐渐发展成为了美国的重工业基地。众多知名企业都诞生在这里,挖掘机领域也不例外,当时在俄亥俄州涌现了多家挖掘机厂商,包括日后著名的比塞洛斯、马里昂等等。

▲1888年的比塞洛斯0号蒸汽铲,可以看出需要很多人来伺候

奥的斯的蒸汽铲,存在回转角度有限、蒸汽机功率较小、挖掘力小、斗容小、动作慢、无行走能力等问题,整体的效率比较低。在大发展阶段,随着工业生产水平的提高,这些问题都被逐渐解决,使得蒸汽铲成为有效的挖掘工具。不仅仅是铁路,运河、矿山等其他领域的建设也用上了蒸汽铲。

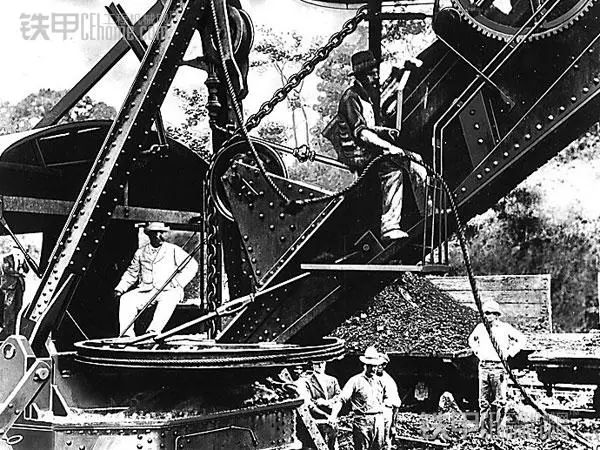

▲1904~1914年间,进行巴拿马运河开挖的比塞洛斯蒸汽铲

为了提高蒸汽铲挖掘能力和工作效率,满足更大更艰难工程的需求,各厂商不断进行改进。蒸汽机功率不断加大,大臂和斗杆不断加长,结构也得到增强,斗容也不断加大,体积和重量随之增加,底盘的轮、轴数量也相应增加。很快到了20世纪来临之时,蒸汽铲已发展到最大124吨,斗容最大达4.5立方米。

▲西奥多•罗斯福总统在巴拿马运河施工现场登上蒸汽铲,坐在动臂上的人是负责开斗门闩的

蒸汽铲的发展也促进了大型工程和采矿项目,在著名的巴拿马运河开凿过程中,蒸汽铲发挥了关键作用,共有77台比塞洛斯和24台马里昂的大型蒸汽铲参与到工程中,使得美国人能够成功完成法国人留下的烂摊子。

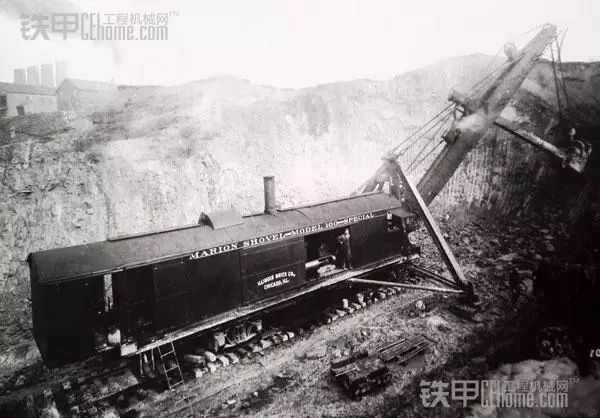

▲马里昂100,早期最大的蒸汽铲,可以看出难以实现全回转

尽管此时全回转技术已被发明出来,但却不容易应用在大型蒸汽铲上,因为蒸汽机以及煤箱和水箱过长过重,因此只能应用在一些小型蒸汽铲上。另外钢丝绳也开始逐渐取代铁链,改善了提升系统的性能和效率。而随着蒸汽铲越来越大,铁路轨道也越来越成为制约其发展的重要因素。有些大型蒸汽铲采用4条钢轨的方式解决,但真正解决要等到履带实用化以后。

▲马里昂C,采用轮式底盘,但仍未实现全回转

为了摆脱钢轨的束缚,一些小型蒸汽铲采用了钢轮作为底盘,配合全回转,已经非常类似现代的挖掘机。1904年霍尔特将履带实用化,但履带并未马上应用到蒸汽铲上,因为霍尔特的履带为拖拉机设计,未经强化不适用于蒸汽铲这样的重型设备上。

▲1896年的火神反铲,火神后来被比塞洛斯收购

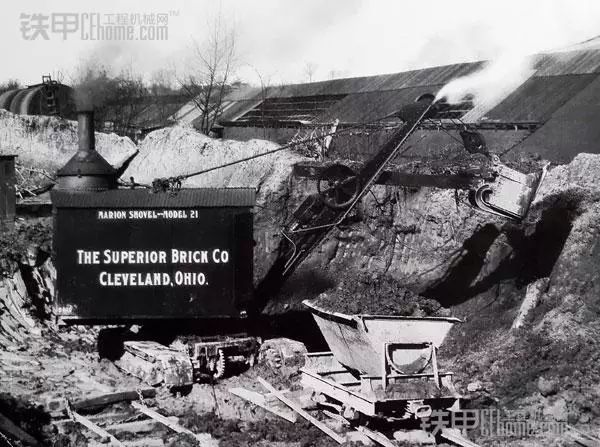

一战使得霍尔特拖拉机以及履带名声大噪,军用车辆开始应用履带,蒸汽铲也逐渐开始采用履带,不过与拖拉机不同,蒸汽铲都采用适合重载的节销式履带,有的甚至采用4条履带。有了履带,全回转也就不再受限制,到20年代初,除产生的分支——剥离铲外,新生产的蒸汽铲无论大型小型,绝大部分都已是履带底盘+全回转的方式,蒸汽铲的发展达到了顶峰。

▲马里昂35,1908年生产,已实现全回转

这一时期的蒸汽铲产生了不同的形态以满足不同的需求,一些大型化的蒸汽铲不以装车为目的,仅为剥离煤矿覆盖层而设计,采用超长的动臂和斗杆,演化而成剥离铲。工作装置方面,也有各种奇思妙想,包括铲斗沿动臂滑动的方式,以及短动臂和斗杆,适用于隧道开挖的类型,反铲工作装置也出现了,适合挖掘停机面以下。底盘部分则一直较弱,因为很难将动力从全回转的上车部分传递到下车,通常会使用垂直方向的轴传递动力,然后使用链传动将动力传递给驱动轮。

▲马里昂21,1919年开始生产,采用了履带底盘

随着电机及电力系统的发展以及内燃机应用的普及,蒸汽铲开始抛弃沉重低效的蒸汽机,轻装上阵,演变成现代挖掘机,不过少量蒸汽铲一直生产到1937年,有的蒸汽铲直到50年代才退役。

▲比塞洛斯78C,由于太长太重,未采用全回转,采用了4条履带

蒸汽铲在美国大发展的时期,欧洲也逐渐有多个家厂商开始生产蒸汽铲,主要分布在德国和英国,包括后来鼎鼎大名的DEMAG以及O&K,当年都曾生产过蒸汽铲。

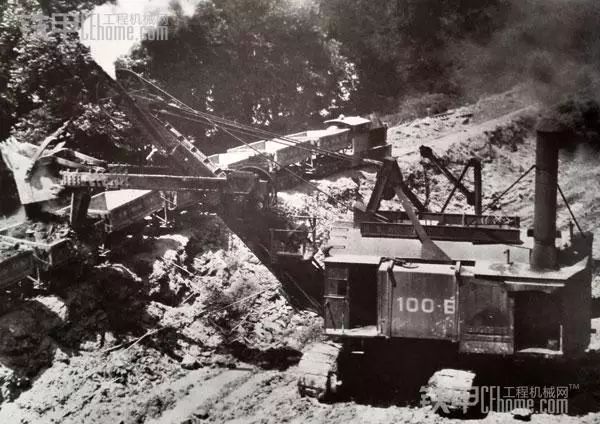

▲比塞洛斯100B,外观已与现代挖掘机非常接近

【铁甲工程机械网点评】

与现代挖掘机相比,蒸汽铲存在笨重、效率低,使用不方便,人员配备多等缺点,所以在发展成熟后很快被采用当时的新能源——内燃机和电机的新型挖掘机取代是必然的,但不可否认,蒸汽铲为后来的挖掘机奠定了基础,其基本设计一直沿用至今。

挖掘机史话3:

液压挖掘机横空出世

前面说到,蒸汽铲在二十世纪20年代基本发展成熟,此后,内燃机和电机迅速取代了蒸汽机使其发展为现代挖掘机。一直到二战结束,挖掘机一直在缓慢发展,根据需求的不同产生了不同的形态。

▲Link-Belt K-2 抓铲,1923年推出

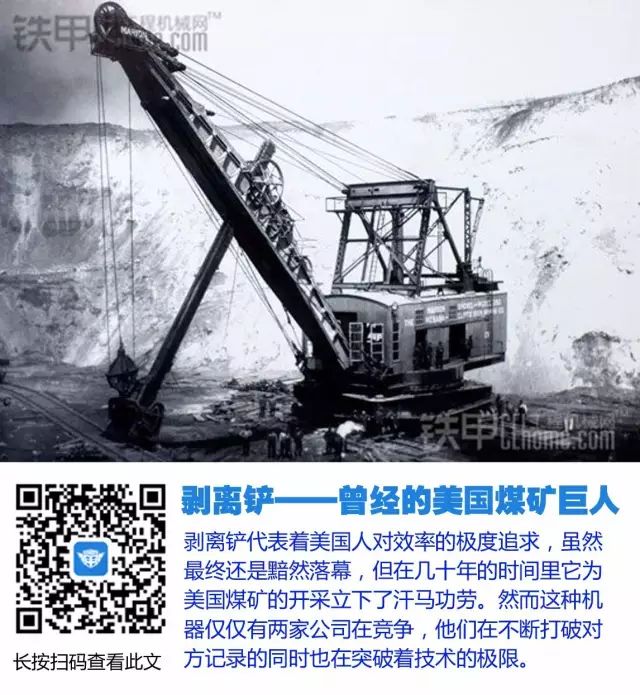

为露天煤矿剥离而生的剥离铲继续做大,这方面的内容铁甲工程机械网已在2012年做过介绍,这里不再赘述。有兴趣的读者请长按二维码进行查看:

▲马尼托瓦克4600拉铲

在建筑领域,为了挖掘停机面以下的部位,发展出了反铲、拉铲和抓铲。拉铲通常使用很长的桁架动臂,铲斗仅通过钢丝绳与挖掘机相连,因此只能靠自重切土,挖掘效率较高,但装车效率比较低。因此拉铲除用于水下开挖外,后来也向大型化发展,并最终取代了剥离铲,这是后话。抓铲与拉铲有类似的地方,也是铲斗自重切土,后来仅用于特殊场合,例如防渗墙基础开挖。

▲比塞洛斯-伊利15-B反铲,1940年推出

反铲在功能上与正铲类似,但在工作装置的结构上又有很大不同,正铲的动臂其实是可调而不可动的,靠钢丝绳绷住。反铲如果也这样就没法把铲斗伸到地面以下了,因此,反铲的动臂必须可以大幅度动作,但这样一来动臂也就不能做得那么结实了,只能做得很纤细,否则提升时死重太多,同时也不能在动臂上配备推压机构。

▲1945年的比塞洛斯-伊利51-B反铲,配备卡特彼勒D17000柴油机

而斗杆也只能相应做得很轻巧,而且只能绕动臂上某个点旋转,为了最大化挖掘深度,这个点通常是动臂的顶点。在实现上,动臂的提升并不直接用钢丝绳提升动臂本身,而是提拉斗杆顶部,这样动臂仅承受压应力,有利于减重。斗杆的旋转依靠另外一组钢丝绳提拉铲斗来实现,而铲斗也与正铲不同,无法在底部开斗门,铲斗与斗杆是固定安装,可调而不可旋转,只能提升到一定高度并旋转斗杆使物料倾倒出来。

▲德马克KB303轮挖

正铲的挖掘动作是提升铲斗和推压/拉回斗杆,而反铲的挖掘动作是提拉斗杆顶部和提拉铲斗,正铲另有一个开斗门闩的动作。除了正铲的斗杆推压/拉回动作是可逆的以外,其余动作的反向动作都得依靠重力。这就决定了只有正铲可以达到一个高效率而反铲不行,因此后来当液压时代到来时,钢丝绳反铲迅速被淘汰而钢丝绳正铲现在仍在矿山上广泛使用。

▲O&K M4轮挖

除了工作装置,在底盘方面,随着汽车工业的不断发展,履带也不再是挖掘机的唯一选择,一些厂商选择卡车作为小型挖掘机的底盘,以方便移动。同时也出现了轮式挖掘机,采用专用轮式底盘,与使用钢轮的早期蒸汽铲不同,与汽车一样使用充气橡胶轮胎。

▲比塞洛斯H-5以卡车为底盘

虽然人们早就认识到钢丝绳反铲的弊端,但要想改变也并不容易。液压技术很早就已经出现了,早在19世纪末就产生了液压挖掘机的想法,后来也曾有过多次尝试,但液压系统的不可靠一直是限制其发展的最大因素。直到第二次世界大战,航空工业的大发展促进了液压技术的进步和成熟,在二战结束后,液压技术开始转移到民用工业,挖掘机终于可以迎来革命了。

▲Yumbo Y53挖掘机

与蒸汽铲在美国发明不同,液压挖掘机几乎在欧洲和美国同时诞生,意大利的Bruneri兄弟被认为造出了最早的液压挖掘机,采用卡车底盘,时间是1948年。但由于缺乏资金他们很快将专利卖给法国SICAM公司,由此诞生了Yumbo系列挖掘机,Yumbo后来被三菱重工引进,成为三菱/卡特挖掘机的鼻祖。而法国的波克兰公司也在1951年造出了自己的液压挖掘机TU。

▲德马克B-504是首台履带式全回转液压挖掘机

在美国,Gradall公司在1946年发明了卡车底盘的伸缩臂挖掘机,这种另类挖掘机现在仍在生产。而一家名为密尔沃基液压的公司于1946年发明了液压起重机,比塞洛斯于1948年收购了该公司,随后在其基础上于1951年发展出来卡车底盘的H-5液压挖掘机。

▲利勃海尔首台液压挖掘机L300

到1954年,西德的德马克公司造出来世界首台履带式全回转液压挖掘机B504。此后,各个厂商纷纷开始生产自己的液压挖掘机,利勃海尔在1955年,O&K在1961年。然而奇怪的是,虽然比塞洛斯有液压挖掘机产品,但对整个美国的挖掘机行业来说,对液压挖掘机兴趣并不大。而日本则有多个厂商从欧洲和美国引进液压挖掘机技术,奠定了日后日本挖掘机崛起的基础。

挖掘机史话4:

挖掘机不断发展终成正果

上回说到上世纪50年代,挖掘机进入液压时代,欧洲的若干厂商是推动液压挖掘机发展的主要力量,美国虽然有但重视不够,液压挖掘机没有得到很好发展,而日本还处在引进、学习阶段。

▲三菱重工引进生产的Yunbo35挖掘机,至今仍在卡特彼勒明石工厂展示

这些早期的液压挖掘机在今天的眼光看起来多少有些原始、怪异。仅仅在外观上,无论结构形式、工作装置还是底盘,都与现在常见的挖掘机格格不入。这是由于新诞生的液压挖掘机必然会受到过去机械式挖掘机的影响,不过这些影响也很快在发展中逐渐褪去,液压挖掘机走上了与机械式挖掘机完全不同的发展道路。

▲DEMAG HB1挖掘机,注意其正铲工作装置,与现在的有很大不同

以底盘为例,那些曾经有过机械式挖掘机生产经验的厂商自然会沿用已有的底盘技术,如DEMAG、O&K,而没有经验的厂商一般会以轮式底盘开始他们的挖掘机事业,如利勃海尔,毕竟那个时候配套产业还很不完善。但是很快,大家都不约而同地抛弃了原有的设计,采用了由推土机履带及行走机构改进而来的履带系统。当然,这并不意味着轮式挖掘机就停止发展,只是说,履带式液压挖掘机在履带方面已经不同于机械挖掘机。

▲O&K RH60正铲,几乎没有箱型结构的动臂和斗杆

而在工作装置方面,早期的液压挖掘机更是五花八门,各种源自机械挖掘机的设计被移植过来,还有一些不符合实际需求的设计。正铲通常采用底部开斗门的设计,或是采用类似反铲的无斗门设计。反铲情况略好,相比机械挖掘机增加了翻斗的动作,灵活性大大提高。不过到60年代以后,早期的液压正铲已经淘汰,众厂商的反铲工作装置已基本统一为相似的形式,与现今的几乎相同。

▲O&K RH5,1965年国内曾购买过日本神钢引进O&K生产的RH5

在结构形式方面,早期的液压挖掘机通常采用两段式动臂,各结构件虽采用箱型断面,但并未对受力进行优化。同时,还有很多破坏箱型结构的油缸支座、管线等设计。总之,结构方面显得笨拙。这些问题直到70年代才逐渐得到解决形成了我们今天所看到的挖掘机样貌。

▲早期的液压挖掘机在液压及控制系统方面比较原始简陋

而在液压系统及其控制系统方面,早期挖掘机广泛采用齿轮泵和机械操纵机构,操纵费力,控制精度低。但液压系统发展迅速,到70年代已经广泛应用了变量泵以及机械先导型操作系统,到80年代更发展到电液先导型操作系统。

▲DEMAG H21P轮挖

总之,液压挖掘机在诞生后的20年间,逐步完善了各子系统,形成了一个较为独立的分支。由于机动、灵活、效率高,液压挖掘机在建筑领域完全取代了机械式挖掘机,同时,液压挖掘机也向大型化发展,抢占了部分大型机械挖掘机的市场份额。机械挖掘机的反铲被淘汰,正铲也只在大型机上能保住部分矿山的市场份额。

▲卡特245D挖掘机,300系列前自主研发的型号

在国际市场格局方面,欧洲的几个厂商一直保持着市场领先地位,而美国一直到70年代才开始逐渐重视液压挖掘机,以卡特彼勒为首的企业纷纷进入,但难以对抗欧洲厂商。日本则在引进欧美液压挖掘机技术后不断消化吸收,形成了独立的发展路线。当然,技术上殊途同归,全球厂商在液压挖掘机的技术和实现上并没有本质的区别。

▲用于矿山的日立EX5600挖掘机

80年代以后,世界挖掘机市场格局发生一系列变化,日本挖掘机厂商厚积薄发,异军突起。小松甩掉比塞洛斯推出PC系列,后来成为最知名的液压挖掘机,小松挖掘机也成就了小松的市场地位。卡特彼勒通过与日本第二大挖掘机厂商三菱重工的再次合资将其挖掘机产品纳入囊中,并在90年代发展成为著名的300系列,卡特彼勒也成为著名挖掘机品牌。日立从未引进欧美技术,完全靠自己的力量崛起为挖掘机领域的大咖。与此同时,在欧洲、美国涌现了多家挖掘机厂商,中国也在合资企业出现后,大量本土企业开始进入挖掘机领域。

▲用于水下开挖的利勃海尔拉铲

小松持续发力,于90年代将DEMAG收购,拥有了大型矿用液压挖掘机产品线,并在2016年收购久益环球,更增加了巨型机械挖掘机产品。而随着2011年收购比塞洛斯,卡特彼勒也一举获得了大型矿用液压挖掘机和巨型机械挖掘机产品线。利勃海尔和日立都不依赖收购,从小到大,逐渐建立了完整的液压挖掘机产品线。

▲小松混合动力挖掘机HB365

这样,液压挖掘机领域,形成了小松、卡特彼勒、利勃海尔和日立四强并举的局面,他们都拥有完整的产品线。而在机械挖掘机领域,则只剩下卡特彼勒和小松两强争霸,而且仅有少量型号。至于前面提到的剥离铲则早已走入历史,拉铲分两部分,巨型剥离用的拉铲还有卡特彼勒和小松有生产,但产量极低,可以忽略。中型拉铲仅用于水下开挖,目前欧洲还有少量生产,如森尼伯根、利勃海尔,但也并非专门产品,而是用通用的履带起重机改装。

▲小松智能挖掘机PC210LCi-11

如今,液压挖掘机的发展趋缓,在机、电、液一体化方面基本成熟,竞争集中在节能、新能源和无人化、智能化等方向,微型、小型挖掘机另有一些个性化的需求。经过一百多年的发展,挖掘机已由最初为铁路建设而发明的简单杠杆机构发展成为无所不能的精巧利器或巨大的移山者,随着人类的智慧不断发展,挖掘机仍会向更贴近人类需求的方向发展。

好消息!

铁甲二手机两周年

集八喜,赢豪礼!